"1층은 밖으로 나갈 수도, 고층은 위험"

|

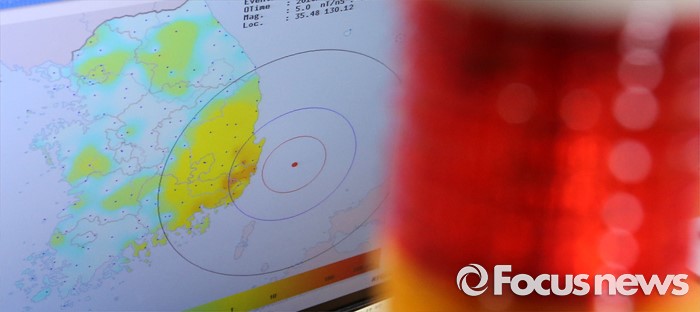

| △ 지진에 빨간불 켜진 한반도 |

(서울=포커스뉴스) "지진나면 바로 테이블 밑으로 들어가서 대기해야죠. 드라마 '태양의 후예'에서 봤어요."

대학생 김지학(24)씨는 지진이 나면 어떻게 대처할 거냐는 기자의 질문에 즐겨보던 드라마를 회상하며 이렇게 대답했다.

바깥으로 뛰쳐나가지는 않을 거냔 질문에는 "실내에서 대기해야 한다던데…"라며 말끝을 흐렸다.

"아, 일단 뛰쳐나와야지 안에 있다가 폭삭 무너지면 어떡해"

서울 서초구 장안마을 경로당에서 만난 신모(76)씨는 김지학씨와는 정반대로 대답했다. 안에서 몸을 숙이는 게 아니라 무조건 밖으로 향하겠다는 답이었다.

기자가 그래도 실내가 안전한 것 아니냐고 묻자 "에이 바깥으로 뛰어나와야지"라고 말했다.

5일 오후 울산 인근 해역에서 규모 5.0의 지진이 발생해 경상도 전역은 물론이고 수도권까지 그 진동이 전해졌다.

울산소방본부 등 관련 기관에는 지진 문의 전화가 폭주했고, 네티즌들은 지진 대처 요령을 검색하고 공유하는 등 대처 방법에 대한 관심이 높아졌다.

방송·인터넷의 발전과 안전 교육 체계화 등으로 지진 대처 요령을 알고 있는 이들이 꽤 많은 것은 사실이다. 그러나 지진 대처 방법에 대해 사람들은 '모 아니면 도'식의 태도를 취하고 있었다.

상황에 따른 대처보다는 '책상 밑으로 숨는 것'과 '뛰쳐 나가는 것'으로 이분화된 대답이 나오는 경우가 대부분이다.

그러나 국민안전처와 전문가들은 두 가지 해법을 모두 제시하고 있다.

국민안전처가 운영하는 국가재난안전 사이트의 '지진 발생 시 행동요령'에 따르면 "우선 몸을 낮추고 튼튼한 테이블 등의 밑으로 들어가 그 다리를 꽉 잡고 몸을 피해야 한다"고 나온다. 그러나 그 아래에 "수초 혹은 수십초 내의 큰 진동이 멈춘 후에는 여진 발생 등을 대비해 공터나 공원 등 넓은 공간으로 대피하는게 안전하다"는 내용도 있다.

즉, 김씨와 신씨의 답이 모두 정답이 될 수 있다는 뜻이다.

신동훈 전남대 지구환경과학부 교수(지진학 전공) 역시 대피 요령을 딱 하나로 단정지을 수 없다고 주장했다.

신 교수는 "밖으로 대피보다 일단 몸을 숨기는 곳이 필요하다"면서도 "경우에 따라 1층 같이 대피력이 좋은 곳은 문을 열고 나갈 수 있다"고 설명했다.

이어 "그러나 고층 빌딩에 사는 분들은 대피하는데 수분이 걸리고 진동이 있을 시 계단에서 굴러 떨어질 수도 있다"면서 상황에 따라 해법이 다르다고 강조했다.

그는 "우선은 떨어지는 물체를 피한 뒤 밖으로 대피해야 한다는 것"이라며 "일부 언론에서는 탁자 밑으로 숨지 말라고 하던데 (탁자 밑으로 숨는 건) 전세계적으로 다 하고 있는 것"이라고 설명했다.

한편, 신 교수는 향후 대형 지진이 발생할 가능성이 적을 것이라는 일부 언론 보도에 대해서는 "대형 지진이 더 빨리 발생한다고 말하는 것은 힘들지 몰라도 앞으로 6.0 이상의 지진이 한반도에서 안 일어난다고 말하기는 어렵다"고 반박했다.

대전에서 건축분야 공무원으로 일하고 있는 오모(26·여)씨도 "우리나라는 내진 설계가 잘 돼있지 않다"며 "만약의 상황을 대비해 대처 방법을 익혀놓는 것이 중요하다"고 말했다.6일 오전 대전 유성구 한국지질자원연구원 지진연구센터에서 모니터에 지반진동 분포가 보이고 있다. 지난 5일 오후 8시 33분께 울산 동구 동쪽 52㎞ 해상에서 규모 5.0의 지진이 발생했다. 2016.07.06 김기태 기자 6일 오전 대전 유성구 한국지질자원연구원 지진연구센터에서 직원들이 지진상황을 모니터 하며 분주한 모습을 보이고 있다. 지난 5일 오후 8시 33분께 울산 동구 동쪽 52㎞ 해상에서 규모 5.0의 지진이 발생했다. 2016.07.06 김기태 기자 국민안전처가 제공하는 지진 대피 요령. <출처=국민안전처 사이트 캡쳐 화면>

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]