'탕탕평평평평탕탕' 책에 찍은 정조의 '마음 도장'

김영진 성균관대 부교수 등, 정조 장서인 71종 분석

(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = '탕탕평평평평탕탕'(蕩蕩平平平平蕩蕩)

'한쪽에 치우치지 않는다'는 뜻의 사자성어 '탕탕평평'과 이를 거꾸로 쓴 '평평탕탕'을 나란히 붙인 이 표현을 누가 썼는지 짐작하기란 어렵지 않다. 할아버지 영조의 뜻을 이어 붕당을 혁파하고자 탕평정책을 편 조선의 '학자 군주' 정조다.

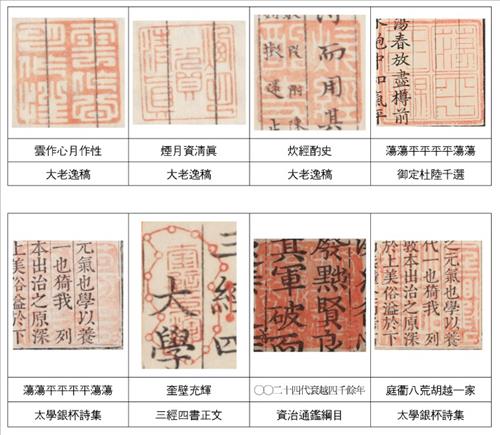

아버지 사도세자를 붕당정치의 희생양으로 보낸 정조였으니 탕평에 대한 열망은 할아버지 못지않았을 터다. 그래서였겠지만 정조는 '탕탕평평평평탕탕'을 인장에 새겨 자신이 소장한 책에 찍는 장서인(藏書印) 문구로까지 썼다.

정조는 조선 역대 임금 가운데 인장을 가장 즐겨 쓴 군주였다고 한다. 서책에 찍는 장서인, 서화 낙관용 인장, 편지봉투 봉함용 인장 등 다양한 인장을 사용했다. 조선 임금 중 개인 장서인을 사용한 인물도 정조가 유일했다.

김영진 성균관대 한문학과 부교수·고문헌연구가 박철상 씨·백승호 한남대 국어국문학과 조교수는 100여종에 이르는 것으로 알려진 정조의 장서인 가운데 조선본 266종에 찍힌 71종을 분석, 정조 장서인의 종류와 특징 등을 정리했다.

분석 대상인 조선본 266종 중 244종은 즉위 이전에, 나머지 22종은 정조 등극 후에 읽은 책이다. 이들 책에 찍힌 장서인을 보면 정조가 자신의 존재를 어떻게 규정했는지부터 인장의 용도, 그의 독서편력 등 다양한 모습이 나타난다.

대표적 장서인은 정조의 호를 새긴 '홍재'(弘齋)다. 정조가 세손 시절 '홍재'라 쓴 편액(액자)을 자신의 서재에도 걸어둘 만큼 이 표현을 좋아했다는 사실은 잘 알려져 있다. 백성에게 인정(仁政)을 베풀겠다는 큰(弘) 뜻을 평생 과업으로 삼은 마음이 인장으로 책에까지 찍혔음을 알 수 있다. 71종 중 16종이나 될 만큼 종류가 다양했고, 세손 시절부터 등극 이후까지 가장 많이 사용됐다.

군주로서 위상이나 자신의 신분을 드러내는 문구를 인장에 새기기도 했다. 말년 인장 '만천명월주인옹'(萬川明月主人翁)은 자신을 달에, 세상 사람들을 물에 비유한 표현이다. 자신이 모든 이들을 각자 역량에 따라 일하게 해주는 존재라는 뜻과 더불어 임금과 신하의 거리가 달과 물의 차이처럼 멀다는 의미를 함축했다.

정조가 등극 후 사용한 인장에서는 '만기'(萬機)라는 글자가 여럿 발견되기도 한다. 자신의 신분을 드러내는 용도였는데, 임금이 처리해야 하는 정무가 만 가지나 될 만큼 임금의 자리가 힘들고 어렵다는 뜻이다.

'극'(極)자 하나만 달랑 새긴 인장은 뭘까. 극은 별의 중심인 북극성을 일컫는다. 김 부교수 등은 "하늘의 별들이 북극성을 중심으로 운행하듯 임금인 자신이 모든 것의 표준임을 드러내는 인장"이라며 "왕이 행위, 학문, 문학의 표준이 됨을 의미한다"고 설명했다.

세손 시절에는 세자의 거처를 일컫는 '춘궁'(春宮) '진궁'(震宮) '승화'(承華)가 들어간 인장도 많이 사용했다. '선왕의 덕을 이어서 거듭 빛나게 한다'는 의미의 '중광'(重光)이라는 말을 써서 자신이 세손임을 강조한 인장도 있다.

'대문장자육경래 독서유삼도안도구도심도 작문유삼도기도신도식도'(大文章自六經來 讀書有三到眼到口到心到 作文有三到氣到神到識到)처럼 긴 글을 새긴 인장에서는 정조의 개인적 취향이나 기호가 보인다. 훌륭한 문장은 육경(六經), 즉 시경(詩經)·서경(書經)·예기(禮記)·악기(樂記)·역경(易經)·춘추(春秋)에서 나오므로 경전을 열심히 읽어야 하며, 독서는 눈·입·마음을 집중해야 하고, 좋은 글은 기(氣)·신(神)·식(識)을 갖춰야 한다는 뜻이다. 정조의 문장관과 더불어 육경에 대한 그의 인식을 엿볼 수 있는 중요한 인장이다.

송시열의 문집 '대로일고'(大老逸稿)에는 무려 8방이나 되는 인장이 찍혔다. 그만큼 정조가 남다른 관심을 보인 책이라는 뜻으로 해석된다. 이처럼 장서인은 정조의 독서 편력을 확인하는 데 중요한 실마리가 되기도 한다.

김 부교수 등은 "눈에 띄는 점은 정조가 역대 인물들의 문집을 대부분 읽었다는 점"이라며 "정조가 세손 시절 이미 우리나라 역대 인물들에 관한 대부분의 정보를 가지고 있었다는 점에서 아주 중요하다고 할 수 있고 그 때문에 어떤 학자와 토론을 해도 오히려 그들을 능가할 수 있었던 것"이라고 말했다.

세 필자는 "이번 조사를 통해 정조 장서인의 규모, 정조 장서 가운데 조선본의 규모 등이 어느 정도 확인되고 정조 장서인의 표준이 확정됐다"면서 "정조의 장서 전체 규모를 확인하려면 조선본 외에 중국본에 대한 조사도 필요하며, 장서인 외 정조가 낙관용이나 출판용으로 쓴 인장들도 조사해야 한다"고 덧붙였다.

이번 조사 결과는 서울대 규장각한국학연구원의 반년간 학술지 '규장각' 제45집에 '정조의 장서인: 규장각 소장 조선본을 중심으로'라는 제목으로 실렸다.

[저작권자ⓒ 부자동네타임즈. 무단전재-재배포 금지]